【ソムリエで料理人が解説】ノンアルコールワインのメリットとデメリット|料理人の視点も紹介

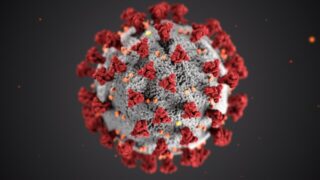

1. コロナ禍で注目されたノンアルコールワイン

コロナ禍をきっかけに、飲食業界は大きく変わりました。リモート飲み会や「家飲み文化」が広がる一方で、健康意識の高まりや運転・妊娠などの事情から「飲まない人」も確実に増えました。その流れで一気に注目を集めたのがノンアルコールワインです。

コンビニやスーパーでも手軽に買えるようになり、「飲まないけど雰囲気は楽しみたい」というニーズに応える形で市場は急拡大しました。しかし、現役ソムリエ兼料理人の目線から言わせてもらうと、ノンアルコールワインには大きなメリットもある反面、見過ごせないデメリットも多いのです。

2. ノンアルコールワインのメリット

2-1. 健康志向に寄り添える

アルコールがゼロ、もしくは極めて少ないため、肝臓への負担を気にせず飲めます。糖質やカロリーが抑えられているものも多く、「夜に軽く飲んでも翌日残らない」という安心感は大きな魅力です。

2-2. シーンを選ばず楽しめる

運転前、仕事の合間、妊娠中や授乳中など、通常ならワインを避ける場面でも雰囲気を楽しめます。乾杯のグラスが空気を作ることもあるので、宴席では重宝します。

2-3. 「ワインの入り口」として使える

普段アルコールに弱い人でも、ブドウ由来の酸味や香りを通じて「ワインの雰囲気」を体験できます。特に若年層やお酒を飲み慣れていない人にとっては、学びの一歩目になるでしょう。

3. ノンアルコールワインのデメリット

3-1. アルコールが生むボリューム感が欠落している

ワインの魅力は、酸味・果実味・渋みだけでなく、アルコールがもたらす膨らみと余韻にあります。ノンアルコールワインはここが決定的に欠けており、香りが立ち上がらず、飲みごたえも軽く「ジュース寄り」になってしまうのです。特に赤ワインタイプでは顕著で、「タンニンはあるのに奥行きがない」印象を受けやすいでしょう。

3-2. 料理との相性に限界がある

ソムリエとしての率直な感想ですが、料理と合わせたときに成立しづらいです。肉料理や濃厚なソースにはアルコールの厚みが必須。ノンアルコールワインではソースの油脂を切れず、味わいが浮いてしまいます。「ワインの代替」として飲むと、どうしても違和感が残るでしょう。

3-3. 調理に使うと風味が出ない

料理人としての視点ではさらに注意が必要です。ワインは煮込みやソース作りで「香りを立て、旨味を引き締める」役割を担います。これはアルコール分が揮発することで初めて成立するもの。ノンアルコールワインではアルコールが無いため、香りが飛ばず重く残る、旨味が引き立たないという問題が起きます。結果として料理に「奥行き」を与えることができず、使い所は非常に限られます。

3-4. 価格と満足度のバランスが悪い

近年のノンアルワインは決して安くなく、1本1000円〜2000円程度のものも珍しくありません。しかし満足感は本物のワインに及ばず、「それならジュースで良い」と思う人も少なくないはずです。

3-5. ワイン好きには“偽物感”が強い

最後にこれは正直な本音。「ワインを飲んだ気分にはなれない」──これは多くのワイン愛好家が抱く感想です。ノンアルワインはあくまで代用品。「ワインを飲んでいる」という錯覚を楽しむ飲み物であることを理解しておく必要があります。

4. 結論:ノンアルコールワインは“雰囲気を楽しむ飲み物”

ノンアルコールワインは、飲めない人やシーンでの代替としては十分に価値があります。しかし、ワインそのものの体験や料理との相性を求めると、大きな限界に直面します。料理人として言うなら「調理用には不向き」、ソムリエとして言うなら「アルコールが生む余韻は代替できない」。

したがって、「本物のワインと同じ」と期待するのではなく、“雰囲気を楽しむための選択肢”と割り切ることが大切です。

5. まとめ

ノンアルコールワインはあくまで「雰囲気を楽しむ飲み物」として選ぶのが正解。健康や飲めない場面ではメリット大ですが、料理や味わいの深みを求める場合は限界があります。メリット・デメリットを理解して楽しむことが重要です。